開口数

開口数とは、アッベが顕微鏡の対物レンズとコンデンサーを評価する目的で定義した値です(NAと表されることが多い)。開口数は、次式で定義されます。

Formula 1 - 開口数

$$\textrm{Numerical Aperture (NA)} = n \times \sin(µ) \ \textrm{or} \ n \times \sin(α)$$注:多くの場合、光軸とレンズの一番外側を通る光線とのなす角度を表現するために変数µが使用されますが、一般的な項αや、場合によってはθが使用されることもあります。

開口数の式では、nが、対物レンズと標本の間にある媒質の屈折率を表し、µまたはαは、光軸とレンズの一番外側を通る光線とのなす角度を表します。

図1 - 開口数

顕微鏡対物レンズの開口数は、光を集める能力と、決まった測定距離において微細な標本細部を解像する能力を表す指標になります。像を形成する光波は、図1のように、標本を通った後、倒立円錐で対物レンズに入ります。この光の円錐を縦方向にスライスすると開口角が明らかになります。なおこの開口角は、対物レンズの焦点距離によって決まる値です。

チュートリアル - 開口数の光円錐 (English)

開口数は、対物レンズによって捉えることのできる回折光の指標です。

実際、ドライ系対物レンズで0.95以上の開口数を実現することは困難です。図1では、焦点距離と開口数が異なる対物レンズの光円錐を示しています。光円錐が大きくなると、開口角(α)が7°から60°まで増加し、開口数も0.12から0.87まで増加して、空気を媒質として観察する場合の限界値に近づいています。高い開口数は、標本と対物前面レンズとの間の媒質の屈折率(n)を増加させることによって実現することができます。顕微鏡対物レンズについては、水(屈折率 = 1.33)、グリセリン(屈折率 = 1.47)、油浸オイル(屈折率 = 1.51)などさまざまな媒質で観察を実現できるものが現在販売されています。対物レンズの開口数はまた、ある程度収差の補正量によっても決まります。

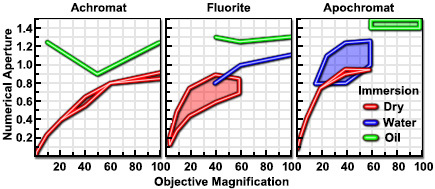

図2 - 開口数と対物レンズの倍率

図2と以下の表1で示しているように、補正の度合いが高い対物レンズほど、それぞれの倍率で開口数も高くなっています。典型的な10Xの対物レンズシリーズを例にとると、像面湾曲補正したプラン対物レンズでは、色収差と球面収差の補正を強化すると開口数が増加し、プランアクロマートでN.A. = 0.25、プランフルオールでN.A. = 0.30、プランアポクロマートでN.A. = 0.45になります。

同じ倍率の一連の対物レンズで光学補正率の増加に伴って開口数が増加するという特徴は、表1に示す広範囲の倍率で当てはまります。ほとんどのメーカーは、あらゆるクラスの対物レンズについて、最高の補正と開口数を実現できるよう最大限努力しています。

表1 - 開口数と光学補正

| Magnification | Plan Achromat (NA) | Plan Fluorite (NA) | Plan Apochromat (NA) |

|---|---|---|---|

| 0.5x | 0.025 | n/a | n/a |

| 1x | 0.04 | n/a | n/a |

| 2x | 0.06 | n/a | 0.10 |

| 4x | 0.10 | 0.13 | 0.20 |

| 10x | 0.25 | 0.30 | 0.45 |

| 20x | 0.40 | 0.50 | 0.75 |

| 40x | 0.65 | 0.75 | 0.95 |

| 40x (oil) | n/a | 1.30 | 1.00 |

| 60x | 0.75 | 0.85 | 0.95 |

| 60x (oil) | n/a | n/a | 1.40 |

| 100x (oil) | 1.25 | 1.30 | 1.40 |

| 150x | n/a | n/a | 0.90 |

60Xから100X(さらにそれ以上)の倍率を持つほとんどの対物レンズは、油浸オイルを使用する設計になっています。上記で示した開口数の式を検証することにより、一般的な油浸オイルを使用して実現できる理論上最高の開口数は1.51(sin (α) = 1のとき)であるということがわかります。ただし実際には、ほとんどの油浸対物レンズでは、最大で1.4の開口数しか実現できませんし、一般的な開口数は1.0から1.35になっています。

注:開口数は、像側と特に指定されている場合を除き、対物レンズ側のものを表します。

Contributing Author

Michael W. Davidson - National High Magnetic Field Laboratory, 1800 East Paul Dirac Dr., The Florida State University, Tallahassee, Florida, 32310.